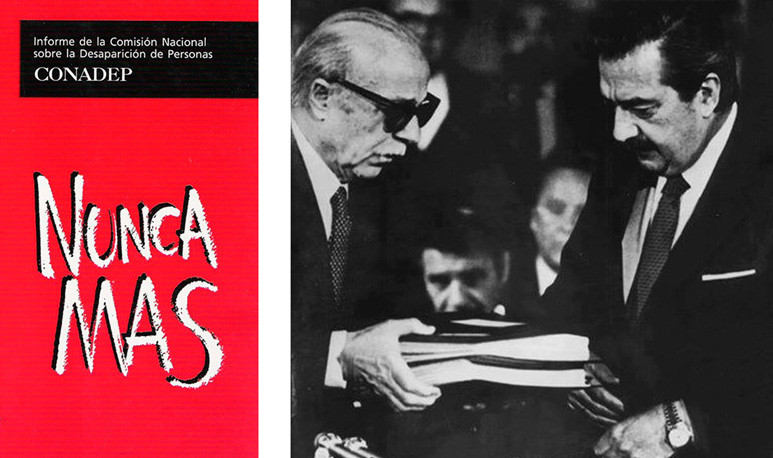

Hace 39 años, el informe final elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue leído por Ernesto Sábato en la Casa de Gobierno, tras 280 días de trabajo. Cómo fue la historia y quién es el autor de la frase «Nunca más».

Un día como hoy, hace 39 años, el informe final elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) llegó a la Casa de Gobierno, tras 280 días de trabajo. Sus integrantes se sentaron alrededor de la amplia mesa oval y llevaron consigo 8960 denuncias por desapariciones de personas, secuestros de bebés y niños y el entierro de víctimas sin identificación en fosas comunes (NN). Además, registraron la existencia de 340 centros clandestinos de detención. Previamente, el presidente estrechó la diestra de cada uno, y se detuvo para saludar, con especial consideración, a las dos mujeres que integraban la comitiva.

«Después de la verdad, ahora la justicia«, fue la consigna que convocó a alrededor de ochenta mil personas ese jueves por la noche que acompañaron a pie al escritor y el resto de sus integrantes hasta la plaza de Mayo. Las columnas estudiantiles y de las juventudes políticas fueron las protagonistas que se hicieron escuchar durante todo el trayecto. «Paredón, paredón, a todos los milicos que vendieron la nación», había sido hit en el final de la dictadura, y era ahora la canción prohibida en la columna mayoritaria conformada por las distintas vertientes del radicalismo.

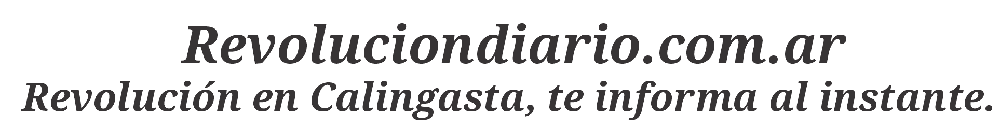

Aquel informe trasladado en voluminosas cajas constó de cincuenta mil fojas que con el correr de los años se resignificaron en lo que hoy conocemos como Nunca Más. Un texto que tiene cientos de miles de ejemplares vendidos, que fue traducido a varios idiomas, y que sigue siendo uno de los libros más pedidos.

El término Nunca Más fue acuñado por el único extranjero de sus miembros, el rabino estadounidense, Marshall Meyer, quien nos enseñó que su origen remitía «al grito del ghetto de Varsovia». Por estos días, la proyección de la película «Argentina 1985», pondrá al actor Ricardo Darín en el papel del fiscal Julio César Strassera, quien un año más tarde, reconocerá que renunciaba «expresamente a toda pretensión de originalidad». El Nunca Más ya se había transformado en bandera.

La mayoría de los denunciados en el informe aún integraban las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Tenían poder de fuego, mando de tropa, y aceitadas relaciones con los factores de poder. El gobierno había celebrado los cien días de democracia con una gran movilización, y el conteo era de a uno. Costaba creer en la continuidad de una democracia que no tenía miedo de correr el velo de la represión ilegal y que enjuiciaba a sus responsables.

Los organismos de Derechos Humanos se opusieron a integrarla y reclamaron la creación de una comisión parlamentaria. Alfonsín dudaba de los tiempos, conocía el mundo legislativo, había sido concejal, diputado provincial y nacional. En paralelo, el peronismo tenía en su bloque, miembros que estaban enlodados con la represión ilegal. El caso del -por entonces- diputado nacional, Rodolfo «Fito» Ponce y su rol como jefe de la Triple A en el sur de la provincia de Buenos Aires, basta como ejemplo.

El peronismo no sólo se opuso a su creación, sino que además eligió no sumar ningún integrante, ni brindar colaboración alguna. El Senado, con mayoría del PJ, decidió no enviar absolutamente a nadie. Sus tres miembros jamás se incorporaron, tal como lo lees. Mientras que Diputados, con mayoría oficialista, sumó a tres radicales de previo compromiso con la causa de los derechos humanos y paladar alfonsinista puro, Horacio Huarte (PBA), Santiago «Chiche» López (Chubut), y Hugo Piucill (Río Negro).

Madres de Plaza de Mayo fue la que llamó públicamente a no concurrir, no declarar y no ratificar denuncias. Es más, ese mismo día convocaron a una movilización donde su titular, Hebe de Bonafini, criticó que el documento contenía los nombres de los desaparecidos, pero no los de los asesinos.

La tarea de aquellas gentes fue titánica, visitaron centros clandestinos, cuarteles, comisarías, recorrieron todo el país, y además, tomaron denuncias en el extranjero con los colectivos de exiliados. Tiempos de apuntes en cuadernos y máquinas de escribir portátiles. Todo lo hicieron ad-honorem.

Alfonsín debió sobreponerse a una enorme frustración personal, porque la ideó con un nombre en su cabeza. Desde el principio pensó en el Premio Nobel de las Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para que fuera su titular y el frontman de algo que -sabía íntimamente- marcaría un hito en la historia global. Cuando supo del rechazo, no dudó en llamar a sus compañeros de la APDH y pedirles que volvieran a la carga. La historia ya la conocemos.